カレーのあの鮮やかな黄色――実は「ターメリック(ウコン)」の仕業です。

インドでは数千年前から薬や儀式に欠かせないスパイスとして使われ、最近では「ゴールデンミルク」やサプリメントで健康志向の人々からも注目されています。

でも、ターメリックの本当の効果・効能って何でしょう?

「二日酔いに効くらしいけど、それだけ?」「サプリで飲んでも大丈夫?」と疑問に思ったことはありませんか。

この記事では、ターメリック(ウコン)の効果・効能、クルクミンの科学的な働き、注意点、飲み方や使い方までを徹底解説します。

歴史や文化のエピソードも交えながら、ちょっとスパイシーに(?)お届けしますので、ぜひ最後までお楽しみください。

ターメリック(ウコン)とは?基礎知識と特徴

ターメリックとは、ショウガ科の多年草「ウコン」の根茎を乾燥・粉末化したスパイスです。

鮮やかな黄色い色合いから「カレーの主役」と思われがちですが、実はインド伝統医学アーユルヴェーダで数千年にわたり薬用として用いられてきた“実力派”。

日本では「ウコン」と呼ばれることが多く、健康ドリンクのイメージが強いですが、世界的には「ターメリック」の方が通りが良いです。

ちなみに、英語で“Turmeric”と書きますが、読みは「ターメリック」「ターメリク」「ターメリッ(ク?)」と揺れることも。レストランで注文するときに噛まないよう注意しましょう(笑)。

ターメリックの主な特徴

- 原産地:インド~東南アジア

- 科名:ショウガ科、学名 Curcuma longa

- 主成分:クルクミン(黄色色素)、精油成分(ターメロン類)

- 利用範囲:料理(カレー、ラテ)、医薬(漢方、アーユルヴェーダ)、染料(布や肌を黄色に染める)

このようにターメリックは、食卓を彩るスパイスでありながら、健康や文化にも深く根付いた存在なのです。

ターメリックの歴史と文化(アーユルヴェーダ・宗教・料理)

ターメリック(ウコン)の歴史は非常に古く、インドでは少なくとも4000年以上前から利用されてきたといわれています。

その始まりは、ただのスパイスではなく「薬草」として。インドの伝統医学アーユルヴェーダでは、消化促進・抗炎症・浄化作用を持つと考えられ、日常生活に欠かせない存在でした。

宗教・儀式での役割

ターメリックは「吉祥の色」を象徴するスパイスとして、ヒンドゥー教の婚礼や祭事にも登場します。

例えば、結婚式では花嫁の肌にターメリックペーストを塗り、邪気を払って美しさと健康を祈願する伝統が残っています。

布や僧衣を染める染料としても使われ、「浄化」と「神聖さ」を色で表現してきたのです。

料理文化への広がり

スパイスとしての利用は、カレー粉の黄色い色付けが有名。

ヨーロッパには大航海時代に伝わり、「東洋の神秘のスパイス」として重宝されました。

日本でも「秋ウコン」「春ウコン」として区別され、健康ドリンクやサプリに応用されています。

現代のターメリック文化

近年では「ゴールデンミルク(ターメリックラテ)」として世界中のカフェで提供され、健康志向のシンボル的存在に。

もはやターメリックは、古代の薬草から現代の“ウェルネスドリンク”までシームレスに進化したスパイスといえるでしょう。

ちょっと大げさに言えば、「カレーだけじゃもったいない!」のがターメリックの歴史なのです。

ターメリックの成分と科学的特徴

ターメリック(ウコン)といえば、「クルクミン」という名前を聞いたことがある方も多いはず。

実はこのクルクミンこそが、ターメリックの鮮やかな黄色と健康効果の“主役”です。

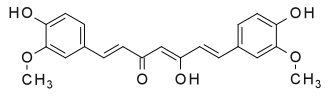

クルクミン(Curcumin, C₂₁H₂₀O₆)

(構造式:Wikipediaより引用)

- ターメリックの代表的ポリフェノールで、黄色色素。

- 抗炎症作用(NF-κBやCOX-2など炎症シグナルを抑制)

- 抗酸化作用(活性酸素を除去して細胞を保護)

- 課題:吸収率が低い

→ そのままだと体内でほとんど利用されない。

→ 黒コショウの成分「ピペリン」と一緒に摂ると吸収率が数十倍にアップすることが報告されています。

(※「カレーに胡椒」は実は理にかなっているかも?)

精油成分(ターメロン類)

- ターメリック特有の香りのもと。

- 胆汁分泌を促し、消化を助ける働きがあるとされています。

- インドでは「食べすぎ対策スパイス」として活躍。

その他の栄養素

- 鉄・マンガン・ビタミンCなどの微量栄養素を含有。

- 「スパイスは風味だけ」と思ったら大間違い。体に嬉しい成分もちゃんと入っているのです。

つまりターメリックは、“黄色い着色料”にとどまらず、科学的に裏付けのある成分を複数含むスパイスなのです。

健康ドリンクやサプリで注目されるのも納得ですね。

ターメリックの効果・効能を科学的に解説

「カレーを食べると健康になれる?」――少し極端ですが、ターメリック(ウコン)の研究を見ると、あながち冗談でもなさそうです。

ここでは、科学的に注目されている効果・効能を整理して紹介します。

抗炎症作用

ターメリックの主成分クルクミンは、炎症に関わるシグナル伝達経路(NF-κB、COX-2など)を抑制することが報告されています。

慢性的な炎症は関節炎や生活習慣病のリスク因子とされており、クルクミンは“体の中の火消し役”といえるでしょう。

抗酸化作用

クルクミンは強力な抗酸化物質でもあり、活性酸素(ROS)を除去して細胞を守ります。

「抗酸化」と聞くと美容やアンチエイジングを連想しますが、実際にDNAやタンパク質の酸化ストレスを減らすことが期待されています。

(カレー好きが若々しい…というのは都市伝説ですが(笑))

肝機能サポート・消化促進

ターメリックの精油成分(ターメロン類)は、胆汁の分泌を促進し、消化を助ける働きがあります。

インドでは“食べすぎ対策スパイス”としても利用され、日本でも「ウコンドリンク」として定着しました。

二日酔い対策で知られるのはこの作用が背景にあります。

生活習慣病予防の可能性

近年の研究では、クルクミンの摂取が血糖値や脂質代謝を改善する可能性も示されています。

糖尿病や動脈硬化など、生活習慣病に対する補助的な効果が期待されていますが、あくまで「食品としての補助」であり、医薬品の代替ではない点に注意が必要です。

このように、ターメリックは「炎症を抑え、酸化ストレスを防ぎ、消化を助け、生活習慣病予防にもつながるかもしれない」という多機能スパイス。

まさに“黄色いマルチプレイヤー”と呼んでも良さそうです。

ターメリックの副作用と注意点

ターメリックは「体に良いスパイス」として有名ですが、摂りすぎは逆効果になることもあります。

ここでは科学的に報告されている副作用や注意点を整理します。

肝機能への影響

ターメリックは適量なら肝機能をサポートしますが、サプリメントなどで過剰摂取すると肝障害のリスクが報告されています。

特に海外では「高用量クルクミンサプリによる肝機能障害」のケースが散発的に報告されており注意が必要です。

消化器系への刺激

ターメリックには胆汁分泌を促す作用があるため、胆石や胆嚢疾患がある方は症状が悪化する可能性があります。

また、大量に摂ると胃もたれや胃痛を起こすケースもあります。

妊娠・授乳中の注意

妊娠中に大量のターメリックを摂取すると、子宮を刺激する可能性があるとされ、妊婦さんはサプリなどでの過剰摂取を避けるべきとされています。

サプリメント利用時の注意点

食品として料理に使う程度であれば安全性は高いですが、サプリは有効成分が濃縮されているため、1日の推奨量を守ることが重要です。

特に他の薬(抗凝固薬など)を服用している場合は相互作用のリスクがあるため、医師や薬剤師に相談してください。

つまりターメリックは、「スパイスとして適量なら安心、サプリで大量摂取するとリスク」というのが基本スタンスです。

「カレーを毎日食べたら病気になる?」と心配する必要はありませんが、「サプリを1瓶一気飲み」は絶対にNG。

健康は一日にして成らず、スパイスも“ちょっとずつ”がちょうど良いのです。

ターメリックの飲み方・使い方

ターメリックの魅力は、科学的な効果だけでなく「日常生活でどう使えるか」にあります。

ここでは定番の飲み方から、料理好きが試したくなるちょっとした“隠し味”アレンジまで紹介します。

ゴールデンミルク(ターメリックラテ)

牛乳や豆乳にターメリックを加え、ハチミツやシナモンで味を整えたもの。

海外では「ターメリックラテ」としてカフェメニューにも登場しています。

夜に飲むとリラックス、朝に飲むと体が温まり、まさに万能ドリンク。

健康スムージー

バナナやマンゴーなどフルーツ系スムージーにひと振り。

酸味と甘みの中にほんのりスパイスが香り、栄養価もアップ。

サプリメント

クルクミンを効率的に摂りたいなら、サプリメントも選択肢。

特に「黒コショウ(ピペリン)配合タイプ」がおすすめです。

ただし飲みすぎは副作用のリスクがあるため、1日の目安量を守るのが鉄則。

料理に使うアレンジ(隠し味編)

ターメリック=カレーと思いがちですが、実は隠し味として少量加えると料理の完成度がグッと上がることがあります。

- 卵料理:スクランブルエッグやオムレツに少量加えると、色鮮やかで“高級ホテルの朝食風”に。

- スープ:コンソメスープやポタージュにひと振り。深みが出て「なんとなくプロの味」に。

- ご飯:ターメリックライスは定番ですが、炊き込みご飯にほんのり加えるのもアリ。

- 魚料理:白身魚のソテーに下味としてまぶすと、臭み消し+彩りアップ。

料理人や料理好きにとっては、「黄色いスパイス=カレー」から一歩先に踏み込む実験」が楽しいポイントです。

つまりターメリックは、飲んでもよし・食べてもよし・隠し味にもよしの三拍子そろったスパイス。

「健康のため」と思って使っているうちに、料理の腕前までワンランク上がっているかもしれません。

まとめ:ターメリックは文化・科学・実用性を兼ねた万能スパイス

ターメリック(ウコン)は、カレーの色付けだけでなく、数千年にわたる歴史と文化、科学的に裏付けられた成分、そして実用的な健康効果を持つスパイスです。

- 主成分クルクミンには抗炎症・抗酸化作用があり、研究でも注目されている。

- 胆汁分泌を助けることで肝機能や消化のサポートにもつながる。

- 適量なら安心だが、サプリメントの過剰摂取には注意が必要。

- 料理や飲み物に取り入れると、健康だけでなく「味の引き立て役」としても活躍する。

つまりターメリックは、文化 × 科学 × 実用性が見事に融合した“黄色い万能スパイス”**です。

「今日はちょっとスパイスを効かせてみようかな」と思ったら、ぜひターメリックを手に取ってみてください。

カレーに限らず、毎日の食卓やドリンクに少し加えるだけで、体も心もほんのりスパイシーに彩られるはずです。