アルゼンチンの英雄・サッカーの神様と呼ばれるリオネル・メッシが、遠征や練習の合間にも手放さない飲み物があります。

それが「マテ茶」。南米では日常の中に深く根付き、家族や友人と分け合う文化そのものでもあります。

「飲むサラダ」と呼ばれるほど栄養豊富で、コーヒーや紅茶、緑茶と並ぶ世界的な飲料。

そこには歴史と伝統だけでなく、科学的に興味深い成分や健康効果も隠されています。

本記事では、

- マテ茶の歴史と文化的背景

- 科学的に解説できる成分とその効果

- 飲み方の種類と楽しみ方

について解説します。

マテ茶を単なる珍しいお茶としてではなく、「文化と科学が交わる一杯」として理解できるはずです。

マテ茶とは?

マテ茶は、イレクス・パラグアイエンシス(Ilex paraguariensis) というモチノキ科の常緑樹の葉を乾燥させたお茶です。

主に アルゼンチン、パラグアイ、ウルグアイ、ブラジル南部 など南米で広く親しまれており、現地では単なる飲み物以上に「生活の一部」として根付いています。

伝統的なスタイルでは、ひょうたん製のカップ(マテ壺、グアンパとも呼ばれる) に茶葉を入れ、ボンビージャ(bombilla) と呼ばれる金属製のストローで飲みます。

この飲み方は、飲む人が代わるごとにお湯を継ぎ足して回し飲みするスタイルが一般的で、家族や仲間との絆を深める文化的儀式のような役割も果たしています。

日本や欧米で流通しているマテ茶は、ティーバッグに加工されたタイプが多く、気軽に楽しめるようになっています。

一方で、現地の伝統的な飲み方を体験できる「マテ壺+ボンビージャ」のセットも輸入されており、近年は健康志向の高まりとともに人気が広がりつつあります。

マテ茶の歴史と文化

マテ茶の起源は、南米の先住民族 グアラニー族 にまでさかのぼります。

彼らはマテの葉を「疲労を癒し、心を落ち着かせる聖なる植物」として日常生活や儀式に取り入れていました。狩猟や農作業の合間に仲間と分け合って飲むことが、共同体の絆を深める役割を果たしていたといわれています。

16世紀にスペイン人が南米に到達すると、マテ茶は「珍しい飲み物」としてヨーロッパに紹介されました。特にカトリックの宣教師たちは、修道院での労働や長時間の祈りを支える飲料としてマテ茶を取り入れ、南米全域にその文化が広まるきっかけを作りました。

やがてアルゼンチン、パラグアイ、ウルグアイでは「国民的飲料」として定着します。現在でも街角や公園、学校や職場で、人々がひょうたん型のカップ「マテ壺」と金属ストロー「ボンビージャ」を回し飲みする光景が日常的に見られます。これは単なる飲用スタイルではなく、**「分かち合う文化」**を象徴する習慣です。

近年では、サッカー選手をはじめとするアスリートの間でも人気が高まっています。アルゼンチン代表やウルグアイ代表のロッカールームでは、練習や試合前に選手たちがマテ茶を飲み交わす様子がよく見られます。特にリオネル・メッシやルイス・スアレスといった世界的プレーヤーが愛飲していることで、マテ茶は南米のアイデンティティを超えて「グローバルな健康飲料」として注目されるようになりました。

マテ茶の成分と科学的特徴

マテ茶は、単なる嗜好品ではなく「栄養成分の宝庫」ともいわれます。

その代表的な成分と科学的特徴を整理すると以下のようになります。

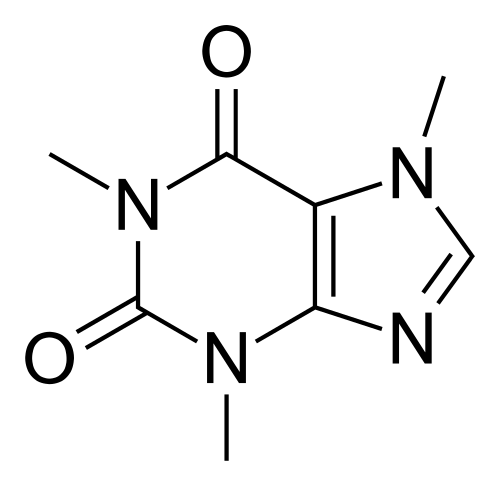

◆ カフェイン

(構造式:Wikipediaより引用)

- マテ茶の覚醒作用の中心成分。

- コーヒーや緑茶に比べると含有量は中程度で、**「集中力を高めつつ、緩やかに効く」**のが特徴。

- 化学式:C₈H₁₀N₄O₂。脳内のアデノシン受容体をブロックし、眠気を抑える作用がある。

◆ ポリフェノール(クロロゲン酸など)

- 強力な抗酸化作用を持つフェノール系化合物。

- 活性酸素の除去や血糖コントロールとの関連で研究が進む。

- クロロゲン酸はコーヒーにも多く含まれるが、マテ茶には独自のポリフェノールプロファイルがある。

◆ サポニン

- マテ茶特有の苦味成分。

- 界面活性作用を持ち、胆汁分泌や抗炎症作用との関連が報告されている。

- 泡立ちやすさもこの成分によるもの。

◆ ビタミン・ミネラル

- 鉄、カルシウム、マグネシウム、亜鉛などの必須ミネラルを含む。

- またビタミンB群も豊富で、「飲むサラダ」と呼ばれる所以となっている。

| 成分 | 主な作用・特徴 |

|---|---|

| カフェイン | 覚醒作用、集中力維持 |

| クロロゲン酸 | 抗酸化、血糖コントロールの研究 |

| サポニン | 苦味成分、抗炎症、泡立ち作用 |

| ミネラル類 | 骨や血液の健康維持、代謝サポート |

マテ茶の成分は、単独で作用するのではなく複合的に働くことが大きな魅力です。

例えば「カフェインの覚醒作用+ポリフェノールの抗酸化作用+ミネラル補給」が同時に得られるため、古くから「疲労回復の飲み物」として重宝されてきました。

マテ茶の健康効果と注意点

マテ茶は「飲むサラダ」と呼ばれるだけあって、さまざまな健康効果が報告されています。

一方で、飲み方や量によっては注意が必要な点もあります。ここでは、研究や伝統的知見に基づき整理してみましょう。

◆ 健康効果

1. 抗酸化作用

- ポリフェノール(クロロゲン酸など)が活性酸素を除去し、細胞の酸化ストレスを軽減。

- 動脈硬化や老化に関する研究との関連も注目されている。

2. 集中力・疲労回復

- 適度なカフェイン量が脳を覚醒させ、集中力維持や疲労軽減に役立つ。

- コーヒーよりも刺激が穏やかで、胃への負担も比較的少ない。

3. 代謝サポート

- サポニンが消化吸収を助けるほか、血糖や脂質代謝との関連研究もある。

- 南米では「消化を助けるお茶」として古くから食後に飲まれてきた。

4. ミネラル補給

- 鉄・カルシウム・マグネシウムなど、現代人が不足しがちな栄養素を摂取できる。

- 特に牛乳や果汁と組み合わせると吸収率が高まるといわれる。

◆ 注意点

1. カフェイン過剰摂取

- コーヒーよりは少ないが、大量に飲むと不眠・動悸・胃の不快感を引き起こす可能性。

- 目安は 1日1〜2リットル程度まで。

2. 高温での過剰摂取と発がんリスク

- 国際がん研究機関(IARC)は「極めて熱い飲み物(65℃以上)を習慣的に飲むこと」が食道がんリスクにつながる可能性を指摘。

- マテ茶自体の成分ではなく、高温での長期摂取がリスク要因。

3. 鉄吸収の阻害

- タンニン類が鉄の吸収を妨げる可能性あり。

- 貧血気味の人は、食事とは少し時間をずらして飲むのが望ましい。

マテ茶の飲み方

マテ茶は、南米では単なる飲料ではなく「文化そのもの」として楽しまれてきました。

その飲み方は多様で、伝統的なスタイルから現代的なアレンジまで幅広く存在します。

◆ 伝統的スタイル(マテ壺+ボンビージャ)

- 茶葉を ひょうたん製の容器(マテ壺) に入れ、熱湯を注いで金属ストロー ボンビージャ で飲む。

- 飲み手が代わるごとにお湯を継ぎ足し、順番に回し飲みする。

- 「仲間とシェアする文化」 を象徴する飲み方で、家族や友人の絆を深める場でもある。

◆ テレレ(冷やしマテ)

- パラグアイやブラジル南部でよく飲まれるスタイル。

- 冷水やジュースを注いで飲むため、暑い季節にぴったり。

- 清涼感があり、スポーツ後の水分・ミネラル補給にも適している。

◆ 現代的スタイル(ティーバッグ・ボトル入り)

- 日本や欧米では、ティーバッグタイプが主流。

- 手軽に淹れられるため、日常的に楽しむのに向いている。

- ペットボトル入りのマテ茶飲料も流通しており、コンビニでも購入可能。

◆ アレンジ例

- ミルクマテ:牛乳を加えてまろやかに

- シトラスマテ:レモンやオレンジを絞って爽やかに

- ハーブブレンド:ミントやカモミールを加えて独自の香りを楽しむ

まとめ

マテ茶は、南米で育まれた「飲むサラダ」とも呼ばれるユニークな飲料です。

歴史・文化・科学的成分を振り返ると、その魅力は以下のように整理できます。

- 歴史と文化:先住民族グアラニー族の時代から伝わる、仲間と分かち合う飲み物

- 成分と特徴:カフェイン、ポリフェノール、サポニン、ミネラルを含む「栄養の宝庫」

- 健康効果:抗酸化作用、集中力維持、消化サポート、ミネラル補給

- 注意点:過剰摂取や熱すぎる飲み方は避ける

- 飲み方の多様性:伝統的なマテ壺スタイルから、冷やすテレレ、ティーバッグ、アレンジまで幅広く楽しめる

マテ茶は、一杯に「文化の深み」と「科学的な裏付け」を兼ね備えています。

南米の人々にとって日常であり、アスリートにとってはパフォーマンスを支える飲料。

次にマテ茶を口にするときは、その背景にある物語も一緒に味わってみてはいかがでしょうか。