テアニンは「お茶に含まれるリラックス成分」として知られていますが、その効果はどのような生理作用に基づくのでしょうか。本記事では、テアニンが脳内でどのようにα波やGABA神経に影響を与え、ストレス緩和や集中力向上をもたらすのかを薬理学的に解説します。また、カフェインとの併用による覚醒・鎮静のバランスについても科学的根拠から考察します。

テアニンとは?

(画像:wikipediaより)

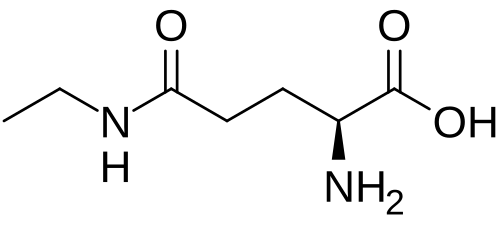

テアニン(L-theanine)は、緑茶のうま味成分として知られるアミノ酸の一種です。化学的にはグルタミン酸の誘導体であり、興奮性神経伝達物質であるグルタミン酸と似た構造をもつことから、脳内で神経活動のバランス調整に関与すると考えられています。

お茶を飲んだときに感じる「まろやかさ」や「ほっとする感覚」は、このテアニンによる生理的作用が一因とされています。

(出典:L-theanine: From tea leaf to trending supplement – does the science match the hype?, 2024)

摂取されたテアニンは、小腸から吸収されて血液中に入り、血液脳関門(BBB)を通過して脳内に到達することが確認されています。吸収は比較的速やかで、経口摂取後1時間以内に血中濃度が上昇し、神経系への作用が始まると報告されています。脳内では、テアニンがグルタミン酸受容体やGABA(γ-アミノ酪酸)神経系に影響を与え、過剰な興奮をやわらげる方向に働くと考えられています。

また、テアニンにはL体とD体の異性体が存在しますが、生理活性を示すのはL体のみです。D-テアニンには同等の神経作用はみられず、食品やサプリメントに含まれるのもL-体です。体内に入ったテアニンは、主に腎臓で代謝・排泄され、蓄積しにくいことから安全性の高い成分とされています。

緑茶1杯(約200 mL)にはおよそ20〜25 mgのテアニンが含まれており、サプリメントでは50〜200 mg程度が一般的な摂取量です。さらに、テアニンはカフェインと同時に摂取されることが多く、この「テアニン+カフェイン」の組み合わせによって、後述するような“穏やかな集中”状態が得られると報告されています。

胃腸 → 血液 → 血液脳関門通過 → グルタミン酸受容体 → GABA活性化

テアニンの薬理作用と科学的根拠(論文より)

テアニンのリラックス効果は、脳波変化・神経伝達・自律神経調整という三つの経路を通じて説明されています。

これらの作用はすべて、2025年の総説論文(L-theanine: From tea leaf to trending supplement – does the science match the hype?)でも一貫して報告されています。

α波の増加によるリラックス作用

ヒト試験では、テアニン摂取後30〜60分で脳波におけるα波(8〜13 Hz)の一部が有意に増加することが確認されています。

α波は、瞑想時や穏やかな集中状態で現れる脳波であり、「リラックスしながら覚醒している」状態を示します。

この変化は、ストレス軽減・注意集中・作業パフォーマンスの安定と関連しており、眠気を伴わないリラクゼーションをもたらすことが特徴です。

GABA神経系の調整と興奮抑制

テアニンは、グルタミン酸受容体(AMPA・NMDA)に対して弱い拮抗作用を示すことが知られています。

この働きにより、過剰な神経興奮を抑え、抑制性神経伝達物質であるGABA(γ-アミノ酪酸)の放出を促進します。

GABAは「神経のブレーキ役」と呼ばれ、情動やストレス反応の制御に深く関与しています。

テアニン摂取によってGABA活性が高まることで、脳内の興奮と抑制のバランスが整い、

結果として落ち着きやすく、集中しやすい精神状態が誘導されます。

脳波研究

さらに、脳波研究では、α波と同時にβ1波の増加(精神的安定と集中の指標)やθ波の軽度上昇(深いリラックス関連)も認められ、これらのパターンが「緊張を和らげつつ注意を維持する」生理的状態に対応することが報告されています。

このように、テアニンは鎮静薬のように神経活動を抑えるのではなく、交感神経優位によるストレス反応を緩やかに整えることで、心拍・血圧の安定をもたらすと考えられています。結果として、ストレスに対して過剰に反応しない、「静かな集中」状態を支える生理的基盤を形成します。

まとめ― 三層構造でみるテアニンの作用

テアニンの生理作用は、脳波・神経伝達・自律調整という三層の統合メカニズムとして整理できます。

それぞれの層が協調して働くことで、テアニン特有の「穏やかな覚醒(calm alertness)」が形成されます。

| レベル | 主な作用 | 結果 |

|---|---|---|

| 神経電気活動 | α波・β1波の増加、θ波の軽度上昇 | リラックスしながら注意を維持(精神的安定と集中の両立) |

| 神経伝達 | グルタミン酸受容体の抑制的調整、GABA活性の促進 | 神経興奮の安定化と情動の制御 |

| 自律的調整 | 交感神経優位の緩和、心拍・血圧の安定 | ストレス耐性の向上と生理的安定 |

このように、テアニンは鎮静作用とは異なり、過剰な興奮をやわらげつつ覚醒を保つという独特のバランスをもっています。

その結果、緊張や不安を抑えながら集中力を維持する「静かな集中」状態を実現します。

この生理的基盤は、後述するカフェインとの併用効果によってさらに強化されることが知られています。

カフェインとの併用効果

テアニンは、カフェインと併用することで相補的な作用を示すことが知られています。

この組み合わせは、緑茶に自然に含まれる生理的ペアであり、単独摂取よりも覚醒とリラックスの両立をもたらします。

相反する成分の「生理的バランス」

カフェインはアデノシン受容体を遮断して神経活動を高め、注意力や反応速度を上昇させます。

一方で、過剰摂取時には心拍上昇や焦燥感を引き起こすことがあります。

テアニンはこの交感神経優位化を緩和し、興奮の過剰反応を抑制する方向に働くため、

両者を同時に摂取すると「過度な刺激を避けつつ覚醒を維持する」バランスが生まれます。

レビュー論文でも、この相反的な作用の協調(synergistic modulation)が緑茶の心理的効果の本質であると述べられています。

認知機能と注意集中への相乗効果

ヒト試験では、テアニン(約100 mg)とカフェイン(約50 mg)を併用すると、単独摂取に比べて注意持続(sustained attention)・作業精度(accuracy)・反応時間が改善することが報告されています(参考文献:The combined effects of L-theanine and caffeine on cognitive performance and mood. Owen et al., Nutr Neurosci., 2008)。

この効果は、脳波でα波とβ波の両方が上昇する「集中したリラックス」状態に対応しており、

不安や緊張を伴わない自然な覚醒を示しています。

さらに、2021年のヒトfMRI研究(Kahle et al., Neuropharmacology, 2021)では、8〜15歳のADHD傾向をもつ男児を対象に、テアニン(2.5 mg/kg)、カフェイン(2.0 mg/kg)、その併用、またはプラセボを比較するクロスオーバー試験が行われました。

その結果、テアニンとカフェインを併用した条件では、

- 持続的注意(sustained attention)と総合的な認知スコア(cognition composite)が有意に改善し、

- Go/NoGo課題での反応精度(d-prime)も向上しました。

一方で、テアニン単独またはカフェイン単独では抑制制御(inhibitory control)が低下する傾向があり、

両者の組み合わせが最もバランスの取れた効果を示しました。

さらにfMRI解析では、併用条件においてマインドワンダリング(心の脱線)に関与するデフォルトモードネットワーク(DMN)の活動が低下しており、

課題遂行に必要な脳領域(前頭・頭頂の注意ネットワーク)が効率的に働くことが示唆されました。

この結果は、テアニンがカフェインの過度な覚醒を和らげつつ、「今この瞬間」に集中しやすい脳状態を整えることを示しています。

つまり、両者を組み合わせることで、ストレスや不安を抑えながら注意力と作業精度を高める、「穏やかな集中(calm focus)」が実現すると考えられます。

実生活への応用と注意点

リラックスと集中を両立させたいときに

テアニンは、「落ち着きながら集中したい」場面に適した成分です。

たとえば、会議や試験前・長時間のデスクワークなど、精神的ストレスが高まりやすい状況での摂取が有効と考えられます。

研究では、テアニン100〜200 mgの単回摂取でα波増加や注意集中の改善が報告されており、この範囲が実用的な目安といえます。

一方、カフェインを含む飲料(コーヒー・緑茶など)と一緒に摂ると、「覚醒」と「安定」のバランスがとれた穏やかな集中状態(calm focus)を得やすくなります。

緑茶1杯(200 mL)には約20〜25 mgのテアニンが含まれるため、日常的には2〜3杯の緑茶をゆっくり飲むだけでも、軽度のリラックス効果が期待できます。

サプリメント利用の目安

テアニンのサプリメントは、1回あたり50〜200 mgを含む製品が一般的です。

ヒト試験では、12週間までの摂取で400 mg/日を超えても重篤な副作用は確認されておらず、安全性の高い成分とされています。

ただし、カフェインを多く含むエナジードリンクやコーヒーとの併用では、覚醒効果が強まり一時的な不安感や動悸が生じる場合があります。

敏感な方は、カフェイン摂取量を100 mg/日以内に抑えるとよいでしょう。

摂取のタイミングと持続時間

テアニンは摂取後30〜60分で吸収され、3〜4時間作用が持続します。そのため、集中したい作業の30分前の摂取が最も効果的です。

睡眠を妨げるような刺激作用は少なく、夕方以降でも比較的安全に利用できます。

就寝前に摂取すると、入眠前の緊張を緩和し、睡眠の質を高める報告もあります。

服薬中・疾患を持つ場合の注意

テアニンは一般的に相互作用の少ない成分ですが、降圧薬(血圧を下げる薬)を使用している場合には注意が必要です。テアニンにも軽度の血圧低下作用があるため、まれに効果が重なることがあります。

また、抗不安薬・睡眠薬(ベンゾジアゼピン系)を併用している方は、鎮静作用が強く出る可能性があるため、医師または薬剤師に相談してください。

よくある質問(FAQ)

Q1. テアニンは眠くなりますか?

A1. いいえ。テアニンは眠気を起こす「鎮静」作用ではなく、リラックスしながら覚醒を保つ作用を示します。

脳波ではα波が増加し、穏やかな集中状態(calm alertness)を形成します。

そのため、日中の作業や勉強前にも安心して利用できます。

Q2. テアニンとカフェインを一緒に摂るとどうなりますか?

A2. 両者を併用すると、カフェインの覚醒効果とテアニンの安定化作用がバランスし、

「落ち着いて集中できる」状態をつくります。

Q3. どのくらいの量を摂れば効果がありますか?

A3. 多くの研究で使用されているのは、1回あたり100〜200 mgの範囲です。

緑茶2〜3杯(約40〜60 mg相当)でも軽度のリラックス効果が期待できます。

集中したいときやストレスを感じたときに、作業の30分前に摂取するのがおすすめです。

Q4. テアニンはいつ摂るのがよいですか?

A4. テアニンは摂取後30〜60分で吸収され、3〜4時間作用が続きます。

集中作業前や、緊張するイベントの少し前に摂るのが効果的です。

また、就寝前に100 mg前後を摂取すると、入眠前の緊張緩和や睡眠の質向上にも役立ちます。

Q5. 副作用や注意点はありますか?

A5. テアニンは一般的に安全性の高い成分とされています。

ただし、降圧薬や抗不安薬を服用中の方は、作用が重なる可能性があるため医師に相談してください。

また、カフェインと併用する際は、過剰摂取による動悸・不安感に注意が必要です。

Q6. サプリとお茶では効果に違いがありますか?

A6. 含有量の違いがあります。緑茶1杯には約20〜25 mgのテアニンが含まれますが、

研究で使われる用量(100〜200 mg)に到達するには、サプリメントの方が実用的です。

ただし、緑茶にはカテキンや少量のカフェインも含まれるため、穏やかなリラックスを得たい場合はお茶でも十分です。

まとめ ― テアニンが生み出す「穏やかな覚醒」の科学

テアニンは、緑茶に含まれるアミノ酸であり、神経の興奮を整えながら集中を保つという独特の作用をもっています。

脳波研究ではα波の増加が確認され、これは「リラックスした覚醒」状態を示す指標とされています。

また、グルタミン酸受容体への穏やかな抑制作用とGABA神経の活性化を通じて、

ストレス時の過剰な交感神経反応をやわらげることが明らかになっています。

さらに、カフェインと併用することで、両者の作用は互いを補完します。

カフェインがもたらす覚醒と、テアニンが支える安定が組み合わさることで、「落ち着きながら集中できる」穏やかな集中(calm focus)状態が形成されます。

✅ 要点まとめ

| 観点 | 主な内容 |

|---|---|

| 神経活動 | α波・β波の上昇により、集中と安定が両立 |

| 神経伝達 | グルタミン酸抑制・GABA促進による興奮の安定化 |

| 自律調整 | 副交感神経優位化・ストレス緩和 |

| 併用効果 | カフェインとの相乗作用で注意・反応精度が改善 |

テアニンは鎮静薬のように眠気を誘うのではなく、

ストレスに強く、思考が冴えた安定状態をつくり出す「脳の調律成分」です。

日常的には緑茶2〜3杯、または100〜200 mgのサプリ摂取が目安となります。

穏やかな集中を維持したいときや、心身を静めたいときに活用するとよいでしょう。