「寝つきが悪い」「眠りが浅い」と感じる人の間で注目されている成分がグリシンです。アミノ酸の一種であるグリシンは、サプリとして利用されるほか、体内で神経伝達や体温調節にも関わっています。では、グリシンはなぜ睡眠を深くするのか? その鍵は「深部体温の低下」と「中枢神経の鎮静作用」にあります。本記事では、グリシンがどのように睡眠を改善するのか、科学的根拠と応用方法をわかりやすく解説します。

グリシンとは何か|アミノ酸としての基礎知識

(画像引用:wikipedia)

グリシンは、20種類あるアミノ酸の中で最も構造が単純な分子です。化学式はNH₂CH₂COOHと表され、分子の中心に炭素1個しか持たないことから「最小のアミノ酸」とも呼ばれます。このシンプルな構造ゆえに、水に溶けやすく、体内のさまざまな場所で柔軟に働くことができます。

人の体では、グリシンは非必須アミノ酸に分類されます。つまり、食事から摂取しなくても体内で合成が可能です。主な合成経路は、血中のセリン(別のアミノ酸)からの変換で、肝臓や腎臓で行われています。食品では、ゼラチンやコラーゲンに多く含まれ、豚足や鶏皮、魚の皮などに豊富です。

生理的には、グリシンは構造と機能の両面で重要です。たとえば、コラーゲン分子の約3分の1はグリシンで構成されており、皮膚や血管の強度維持に欠かせません。一方で、脳や脊髄では神経伝達物質としても働きます。グリシン受容体(GlyR)に結合することで神経の興奮を抑制し、GABAと同様に「神経のブレーキ役」を担っています。

つまり、グリシンは単なるアミノ酸ではなく、構造を支える素材でありながら、神経を落ち着かせる信号分子でもあります。この二重の役割が、のちに述べる「睡眠を深くする作用」の基盤となっています。日常的に摂取する食品からも自然に得られ、体内でも合成されるため、通常の食生活で欠乏することはほとんどありません。

グリシンが眠りを深くする仕組み

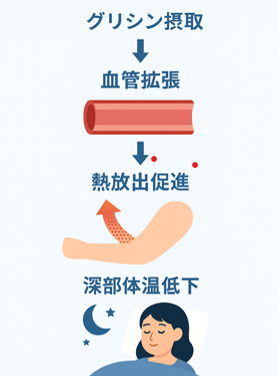

末梢血管拡張による深部体温の低下

人が自然に眠りにつくとき、体の中心部(脳や内臓)の温度=深部体温は少しずつ下がります。これは「冷えるから眠くなる」のではなく、「眠る準備として体が熱を外へ逃がす」ためです。手足が温かく感じるのは、熱を放出するために末梢血管が拡張している証拠です。

グリシンは、この熱放出のプロセスを助ける働きを持ちます。研究では、就寝前にグリシンを摂取すると皮膚血流が増え、体の中心から手足への熱移動が促進されることが確認されています。その結果、深部体温が緩やかに下がり、入眠がスムーズになるのです。

この「体温の緩やかな下降」は、睡眠の質を決める重要な要素です。体温が一定以上下がらないと、脳が覚醒状態を維持してしまい、浅い眠りが続きやすくなります。したがって、グリシンは生理的な眠気のスイッチを押す補助役として働いているといえます。

神経伝達抑制による中枢鎮静作用

もう一つの経路は、中枢神経系の鎮静作用です。脳と脊髄には「グリシン受容体(GlyR)」という受容体が存在し、グリシンが結合すると神経の興奮を抑える方向に働きます。これはGABA受容体の作用に近く、神経の「ブレーキ信号」として機能します。

ヒト試験では、グリシン摂取によって入眠までの時間が短縮し、深いノンレム睡眠(徐波睡眠)への移行が早まることが確認されています。また、動物実験では覚醒時の神経活動を示す脳波パターンが安定化する傾向も報告されています。

また、グリシンは神経細胞間の興奮性伝達物質(グルタミン酸など)の働きを間接的に調整し、覚醒系の過剰な信号を和らげる効果も指摘されています。これにより、寝つきが早まり、夜間の中途覚醒が減るという臨床報告もあります。

(参考文献:Allosteric modulation of glycine receptors)

科学的根拠|ヒト試験での睡眠改善効果

グリシンの睡眠改善作用は、動物実験にとどまらず、ヒトを対象とした臨床試験でも確認されています。ここでは、代表的な研究3本を取り上げ、整理します。

グリシン摂取による主観的・客観的睡眠の改善

この研究では、慢性的に「眠りの満足度が低い」と感じている成人を対象に、就寝前にグリシン3gを摂取したときの睡眠の変化を調べました。被験者は就寝時にグリシンまたはプラセボ(偽薬)を飲み、脳波・眼球運動・筋電図などを組み合わせたポリソムノグラフィー(PSG)で睡眠の詳細を記録しました。さらに、翌日の眠気や認知機能(記憶課題)についても評価しています。

その結果、グリシン摂取群では次のような変化が見られました。

- 主観的な睡眠の質(sleep quality)が改善

- 睡眠効率(寝床にいた時間に対する実際の睡眠時間の割合)が上昇

- 入眠までの時間(sleep latency)と深い睡眠(徐波睡眠)に入るまでの時間の短縮

- 睡眠構築(レム・ノンレムの全体的な比率)には変化なし

- 翌日の眠気が減り、記憶課題の正答率が向上

これらの結果から、グリシンは睡眠薬のように脳の活動を強制的に抑えるのではなく、自然な体温リズムと神経活動を整えて、眠りやすい状態を作ることがわかりました。研究者は、「グリシンはベンゾジアゼピン系睡眠薬とは異なるメカニズムで、主観的にも客観的にも睡眠の質を改善する」と結論づけています。

つまり、グリシンは「薬のように眠らせる」のではなく、“眠れるからだ”に戻すアミノ酸といえます。翌日のパフォーマンス(集中力や記憶力)の向上まで確認されている点も特徴的です。

深部体温との関連を測定した研究

研究チームは、以前の研究で「就寝前にグリシンを摂ると、眠りの満足度が上がる」ことを見つけていました。

では、なぜグリシンを飲むと眠りが深くなるのでしょうか?

そのヒントは「体温の変化」にあります。

動物実験では、ラットにグリシンを飲ませると、血液や脳脊髄液(脳を取り巻く液)にグリシンが増え、体の中心の温度(深部体温)が下がることがわかりました。

さらに、皮膚の血流が増えて手足の温度が上がるという現象も確認されています。

これは、体の中の熱を外へ逃がしているサインです。

人間も眠りにつくときには、自然と手足が温かくなり、体の中心温度が少し下がります。

この変化が「眠りのスイッチ」を入れる重要なサインです。

Kawaiらの研究は、グリシンがその自然なプロセスをやさしく後押ししていることを示したのです。

著者らは、「グリシンの作用は、ベンゾジアゼピンなどの睡眠薬のように脳を強制的に休ませるのではなく、体温リズムを整えて自然に眠れる状態をつくるものだ」と述べています。

つまり、グリシンは「脳を眠らせる薬」ではなく、「眠れる体の条件を整えるアミノ酸」といえます。

(参考文献:New therapeutic strategy for amino acid medicine: glycine improves the quality of sleep)

睡眠不足状態での機能維持効果

Bannaiら(2012)の研究では、3日間にわたって睡眠時間を普段より25%短くした健康な成人を対象に、就寝前のグリシン3g摂取が翌日の状態にどのような影響を与えるかを調べました。

これは「軽い寝不足状態でのグリシンの効果」を確認する実験です。

被験者は就寝前にグリシンまたはプラセボ(偽薬)を飲み、翌朝の眠気・疲労感・集中力をさまざまな方法で評価しました。

その結果、グリシンを飲んだグループでは:

- 翌朝の疲労感がはっきり軽くなり、眠気もやや減る傾向が見られました。

- さらに、注意力や反応速度を測るテスト(PVT)で成績が向上し、寝不足にもかかわらず集中力を保てたのです。

研究チームは、グリシンが「眠気を直接なくす」わけではなく、体内時計の中枢(視交叉上核:SCN)に作用して神経のバランスを整えることで、睡眠不足によるだるさや集中力低下を和らげている可能性を示しました。

実際に、動物実験ではメラトニンや時計遺伝子そのものには変化が見られませんでしたが、SCN内でアルギニン・バソプレシン(AVP)やVIPといった神経ペプチドが増加しており、脳の「時間の出力」を微調整していることが示されています。

つまり、グリシンは寝不足でぼんやりした頭をリセットするサポート成分といえます。

眠りの深さだけでなく、「翌日のパフォーマンス」にまで良い影響を与える点が、ほかの睡眠サプリと大きく異なります。

(参考文献:The effects of glycine on subjective daytime performance in partially sleep-restricted healthy volunteers)

これらの結果を合わせると、グリシンの睡眠改善作用は次のようにまとめられます。

- 入眠を促す(体温リズムを整える)

- 深い眠りを支える(神経活動を落ち着かせる)

- 翌日の覚醒を高める(疲労感・注意力を改善する)

これらは、薬のように脳を強制的に眠らせるものではなく、

体のリズムを自然に整える“調整型メカニズム”に基づいています。

そのため、依存や副作用の心配がほとんどなく、日常の睡眠サポート成分として科学的に信頼できるアミノ酸といえるでしょう。

実生活での応用と注意点

グリシンは薬ではなく、食品やサプリメントとして手軽に摂取できるアミノ酸です。研究で示された生理的作用を生活の中にうまく取り入れることで、より深い眠りと翌朝の爽快感をサポートできます。

グリシンサプリの摂取タイミングと量

ヒト試験では、就寝の30〜60分前に3g前後のグリシンを摂取した際に、最も安定した効果が得られています。カプセル型や粉末タイプが一般的ですが、粉末の方が吸収が早く、温かい飲み物に溶かして摂取する方法が推奨されます。味はやや甘く、人工甘味料を使わなくても飲みやすいのが特徴です。

摂取タイミングは「入浴後のリラックスタイム」が理想的です。入浴によって皮膚血流が増えた後、グリシンを摂ることで深部体温の自然な下降を助けることができます。寝る直前にスマートフォンの光を浴びると効果が弱まるため、照明環境も合わせて整えるとよいでしょう。

食品からの摂取源

グリシンはサプリに頼らなくても、日常の食事からも摂取可能です。ゼラチン質を多く含む食材──鶏皮、魚の皮、スジ肉、コラーゲン入り食品などに多く含まれています。コラーゲンの約1/3はグリシンで構成されており、スープや煮こごりなども良い摂取源です。

ただし、食材から摂れる量は1日あたり1〜2g程度にとどまるため、研究レベルの3g摂取を目指す場合はサプリ利用が効率的です。

安全性と注意点

グリシンはもともと体内で合成されるアミノ酸であり、食品やサプリメントとして摂取しても通常量では非常に安全性が高い成分です。

これまでのヒト試験でも、1日3g前後の摂取で有害な副作用は報告されていません。研究によっては9gまで投与しても問題がなかった例もあります。

ただし、摂取量を増やしても効果が高まるわけではないため、サプリメントを利用する場合は研究で効果が確認されている目安量(1日3g程度)を守ることが推奨されます。

また、腎臓や肝臓に持病がある方、あるいは妊娠中・授乳中の方は、アミノ酸代謝の変化やホルモンバランスへの影響を考慮し、使用前に医師または薬剤師へ相談すると安心です。

よくある質問(FAQ)

Q1. グリシンは天然食品からも摂れますか?

はい。魚、肉、ゼラチンなどの動物性食品に比較的多く含まれています。ただし、サプリで使われる3g量を食事から摂取するのは現実的ではありません。

Q2. メラトニンやGABAとの併用は安全ですか?

併用自体に問題はありませんが、鎮静作用が重なる可能性があります。サプリを複数使う場合は、少量から開始し、体調を観察しましょう。

Q3. 翌日の眠気や集中力に影響しますか?

研究では、グリシン摂取後の翌朝にむしろ集中力が向上する結果が示されています。鎮静系であっても、自然な睡眠リズムを整える方向に作用します。

まとめ|深い眠りは「体温のリズム」から

グリシンは、単なるアミノ酸ではなく、体温と神経のリズムを調整する生理的スイッチです。睡眠の質を高める仕組みは大きく2つに整理できます。

- 体温経路:末梢血管を広げ、深部体温をゆるやかに下げることで自然な眠気を誘発。

- 神経経路:中枢神経の興奮を抑制し、深いノンレム睡眠を促す。

これらの作用は、脳波や深部体温の測定で科学的に裏づけられています。グリシンを就寝前に3g程度摂取することで、入眠時間が短くなり、深い睡眠時間が延びることが報告されています。また、翌朝の倦怠感を軽減し、日中の集中力を保つ効果も確認されています。

重要なのは、グリシンが「眠らせる」成分ではなく、「眠れる状態を整える」成分である点です。体温リズムや自律神経の流れに沿って働くため、薬理的な依存性や強い鎮静は起こりません。

睡眠環境(照明・室温・入浴習慣)を整えたうえで、グリシンをサポートとして利用することが、科学的に見ても最も理にかなった「自然な快眠法」といえます。