朝の一杯で眠気が一瞬にして消える――この効果の裏には、「カフェインの仕組み」が科学的に隠れています。

コーヒーやお茶に含まれるカフェインは、脳内で“眠気信号”を出すアデノシン受容体に結合し、神経活動を抑える働きを一時的にブロックします。

つまり、カフェインは「眠気のスイッチ」をオフにして、覚醒状態を維持する化学的メッセンジャーなのです。

本記事では、カフェインが眠気を飛ばす仕組みを受容体レベルで解説し、耐性・飲み方・注意点まで科学的根拠に基づいて整理します。

「なぜコーヒーを飲むと目が覚めるのか?」を、生理学的な視点から理解していきましょう。

(画像:https://pixabay.com/ja/photos/より引用)

カフェインとは?

私たちが日常的に摂るコーヒーやお茶、エナジードリンクには、中枢神経を刺激する成分「カフェイン(Caffeine)」が含まれています。

一般的なブラックコーヒー1杯(約150 mL)にはおよそ90〜120 mgのカフェインが含まれると報告されています(FDA, 2022)。

エスプレッソではさらに濃度が高く、1ショット(約60 mL)で約60〜80 mg、

一方で緑茶や紅茶は30〜50 mg程度が平均です。

この「わずか数十ミリグラム」の分子が、脳の受容体レベルで眠気を抑え、

覚醒・集中を促す――それが、カフェインの生理学的な魅力です。

では、この身近な成分は、体の中でどのように働くのでしょうか。

カフェインの基本構造と分類

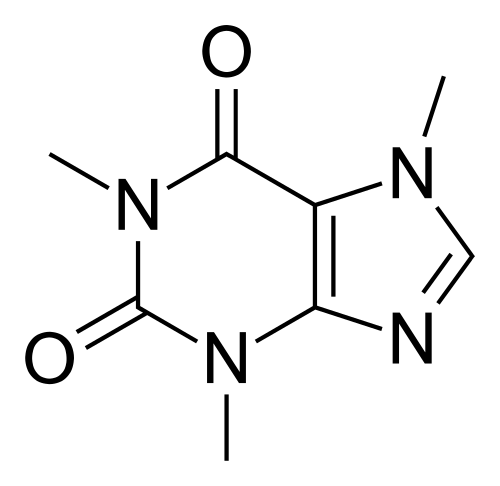

(構造式:wikipediaより)

カフェイン(Caffeine)は、化学的にはメチルキサンチン類(methylxanthines)に分類されるアルカロイドです。

キサンチンはプリン骨格を持つ化合物で、DNAやATPと同じくプリン塩基を起源にしています。

そのため、カフェインは体内のプリン代謝系と自然に親和性を持ち、脳内でもスムーズに受容体へ到達します。

構造上は、アデノシンと非常によく似た分子形をしており、

この“構造の類似性”こそが、後述するアデノシン受容体拮抗作用の鍵となります。

つまり、カフェインは「眠気を伝える分子の代わりに受容体へ入り込み、信号を遮断する」働きを持つわけです。

吸収と分布:脳へすばやく届く理由

摂取されたカフェインは、小腸から速やかに吸収され、摂取後30~60分後、しかし個人差や胃内容排出の遅延により15〜120分で血中濃度が最大に達するとの報告があります。

脂溶性が高く、血液脳関門(BBB)を容易に通過できるため、

体内に入ってから短時間で中枢神経に作用します。

このため、朝のコーヒーを飲んで数分〜十数分後に「頭がすっきりした」と感じるのです。

血中濃度の半減期(効果が半分になるまでの時間)は平均で3〜5時間。

ただし、肝臓の代謝酵素(CYP1A2)の活性や遺伝型によって個人差があり、カフェインが効きにくい人・長く残る人が存在します。

代謝と排泄:CYP1A2と個人差

肝臓では、主にCYP1A2という酵素によって代謝され、

パラキサンチン(約80%)・テオブロミン・テオフィリンなどに変換されます。

これら代謝物も弱い中枢刺激作用を持ち、

結果としてカフェイン摂取後の覚醒効果が長く持続することがあります。

一方で、喫煙・経口避妊薬・妊娠などはCYP1A2の活性に影響し、

代謝速度を変化させることが知られています。

たとえば妊娠中は代謝が遅くなり、同じ量のカフェインでも作用時間が長くなります。

このため、個人差を考慮した摂取管理が重要です。

カフェインの主な作用領域

カフェインは中枢神経刺激以外にも多彩な作用を示します。

- 脳:アデノシン受容体拮抗 → 覚醒・集中力向上

- 心臓:心拍数・血流増加(軽度の交感神経刺激)

- 腎臓:利尿作用(血流増加による)

- 筋肉:カルシウム動員の促進(高用量時)

ただし、これらのうち日常的な覚醒効果に最も関与するのは、脳内アデノシン受容体拮抗作用のみです。

PDE(ホスホジエステラーゼ)阻害やCa²⁺動員などは、血中濃度がはるかに高い場合に限られるため、

通常の摂取量ではほとんど影響しません。

覚醒と眠気の仕組み:アデノシン仮説の全体像

眠気の正体 ―「睡眠圧」という脳のブレーキ信号

長時間起きていると、頭が重くなり、集中力が落ちてくる。

この“眠気”の根底にあるのが、脳内に蓄積する睡眠圧(homeostatic sleep drive)です。

睡眠圧は、覚醒時間が長くなるほど高まり、睡眠によってリセットされます。

その生理的シグナルの中心にあるのがアデノシン(adenosine)という分子です。

脳は活動中、エネルギー源であるATP(アデノシン三リン酸)を絶えず消費しています。

ATPが分解されるたびにアデノシンが生成され、主に基底前脳や視床下部で神経細胞の外に放出されます。

起きている時間が長くなるほど、アデノシンは脳内で徐々に蓄積し、

神経活動を抑える方向に働く ― これが「眠気が増す」生化学的な仕組みです。

睡眠中には、アデノシンが再び再利用・分解されて濃度が低下し、

翌朝の“すっきり感”が戻ります。つまり、眠気=アデノシン蓄積の指標なのです。

アデノシンが眠気を伝える経路

アデノシンは、神経細胞やグリア細胞から放出され、

脳内のアデノシン受容体(A₁、A₂A、A₂B、A₃)に結合して作用します。

特に重要なのが、A₁受容体(A₁R)とA₂A受容体(A₂AR)です。

- A₁受容体:大脳皮質や海馬に多く、神経の興奮を直接抑制します。

A₁Rが活性化されると、神経伝達物質の放出が減り、情報処理が鈍化。これが眠気の実体です。 - A₂A受容体:視床下部や線条体に多く、ドーパミンD₂受容体と相互作用しています。

A₂ARが刺激されると、ドーパミン系の働きが抑制され、覚醒感が低下します。

このため、A₂ARは「やる気」や「注意」の神経経路にも深く関わります。

これらの受容体を介した神経抑制ネットワークが、睡眠と覚醒のバランスを微調整しているのです。

カフェインが介入するポイント ― アデノシン拮抗作用

ここで、カフェインの「眠気を飛ばす仕組み」が登場します。

カフェインはアデノシンと分子構造が酷似しているため、

アデノシン受容体(眠気のスイッチ)に“偽物”として結合し、アデノシン本来の作用をブロックします。

この作用を競合的拮抗(competitive antagonism)と呼びます。

つまりカフェインは、アデノシンが眠気信号を伝える“受容体ポート”を先取りして塞いでしまうのです。

その結果、神経活動は抑制されず、ドーパミンやノルアドレナリンの放出が維持され、

覚醒状態が保たれるというわけです。

実際、動物実験ではカフェイン摂取により視床下部・線条体でA₂A受容体結合が減少し、

覚醒行動の増加が確認されています。

アデノシン仮説が示す「眠気=代謝の信号」

アデノシン仮説は、「眠気は脳の代謝疲労の可視化である」という考え方を支えています。

ATPの分解とともに生じるアデノシンは、脳に「休息せよ」という生化学的メッセージを送る分子。

それを一時的に遮断するのがカフェインです。

つまり、カフェインは眠気の原因を取り除くのではなく、

眠気の信号を一時的に“ミュート”する作用を持つだけです。

そのため、アデノシンが再び蓄積すれば、カフェインの効果が切れた後に強い眠気(リバウンド)が戻ることもあります。

カフェインの分子レベルでの作用機序

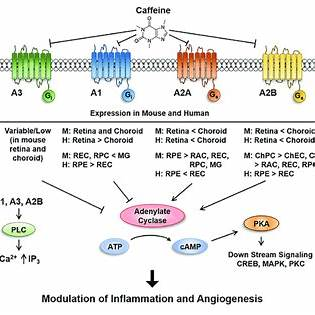

(画像:https://www.researchgate.net/より)

受容体への結合 ― アデノシンとの“椅子取りゲーム”

カフェインは、アデノシンと構造が酷似しており、

脳内の**アデノシン受容体(A₁R・A₂AR)に“偽物”として結合してアデノシンの作用を遮断します。

この競合的拮抗(competitive antagonism)**によって、

神経活動のブレーキ信号が一時的に解除され、覚醒状態が維持されます。

特に、A₁受容体は海馬や大脳皮質で神経活動を抑制し、

A₂A受容体は線条体でドーパミンD₂受容体と連携して覚醒を制御しています。

カフェインはこれらの受容体のシグナルを遮断し、覚醒ネットワーク全体を活性化します。

経路レベルの変化 ― D₂受容体とのクロストーク

A₂A受容体は、ドーパミンD₂受容体とヘテロマー(複合体)を形成し、

通常はD₂シグナルを抑制する方向に働きます。

カフェインがA₂A受容体を遮断すると、この抑制が解け、

線条体でのドーパミン放出が促進されます。

結果として、「眠気の軽減」だけでなく、注意力・モチベーション・報酬感覚の向上が生じます。

動物実験では、A₂A受容体ノックアウトマウスでカフェインの覚醒効果が消失することが確認されています。

セカンドメッセンジャー経路 ― cAMPシグナルの安定化

アデノシン受容体は細胞内でアデニル酸シクラーゼ(AC)–cAMP経路を制御します。

- A₁R:Giタンパク質経由でACを抑制 → 神経活動低下

- A₂AR:Gsタンパク質経由でACを活性化 → D₂シグナル抑制

カフェインがこれらの受容体を遮断すると、

AC/cAMP経路が過度に振れず、神経活動が安定化します。

Lazarusら(2011)は、カフェインがこの経路を通じて視床下部や終脳で睡眠‐覚醒リズムを調整すると報告しています。

覚醒ネットワーク全体への影響

Lazarusら(2011)は、A₂A受容体が視床下部(VLPO)や終脳の睡眠中枢に強く発現しており、

この部位でのアデノシン信号遮断がカフェインによる覚醒の主因であると示しました。

また、オレキシン神経系・ドーパミン経路・ノルアドレナリン系が連動的に活性化し、

脳全体が「覚醒方向」に再構成されることが確認されています。

このように、カフェインの作用は単一受容体のブロックではなく、

神経ネットワークレベルでの覚醒系統調整と捉えるのが現代的な理解です。

PDE阻害との比較 ― 通常摂取量では無関与

カフェインは高濃度でホスホジエステラーゼ(PDE)を阻害し、

cAMP濃度を上昇させる作用を持ちますが、

その効果が現れるのは血中濃度200〜300 µM以上の高用量時のみです。

一般的なコーヒー摂取での血中濃度(20〜50 µM)では、

PDE阻害はほぼ関与しません。

(参考:Lazarus et al., 2011 など)

カフェインが誘導する覚醒応答と神経ネットワーク変化

覚醒システムの全体像

覚醒状態は、単一の神経核によって維持されているわけではなく、

ドーパミン・ノルアドレナリン・アセチルコリン・オレキシンなど複数の神経伝達系が

互いに連携することで成り立っています。

これらの覚醒系は視床下部・中脳・前頭皮質などに分布し、

脳全体を「起きている」状態に保つネットワークを形成しています。

カフェインがこのシステムに作用する主経路は、

アデノシンA₁およびA₂A受容体の拮抗による神経抑制の解除です。

アデノシンによってブレーキがかけられていた神経活動が再び活性化し、

結果として覚醒系全体がドミノ的に動き始めます。

ドーパミン経路の活性化と報酬系の関与

アデノシンA₂A受容体は、線条体(striatum)でドーパミンD₂受容体と複合体(ヘテロマー)を形成しています。

カフェインはこのA₂A受容体を遮断することで、D₂シグナル抑制を解除し、

ドーパミン放出を促進します。

これにより、覚醒だけでなく「快適さ」「意欲」「集中」などの心理的効果が現れます。

一方で、この経路は報酬系(側坐核)とも連動しているため、

カフェイン摂取による“気分の高揚”はドーパミン活性化に起因します。

視床下部・オレキシン系の覚醒促進

カフェインは、睡眠‐覚醒を司る視床下部外側野(LHA)のオレキシン神経にも作用します。

Lazarusら(2011)は、マウスにカフェインを投与した際、

視索前野のA₂A受容体を介した抑制性入力が低下し、オレキシンニューロン活動が上昇することを示しました。

これにより、オレキシンがノルアドレナリン・セロトニン・ヒスタミン神経を活性化し、持続的な覚醒が誘導されます。

覚醒ネットワークの協調的変化

カフェインの作用は、単一の受容体遮断ではなく、神経ネットワーク全体の再調整として現れます。

具体的には次のような変化が報告されています:

| 神経系 | 主な変化 | 機能的影響 |

|---|---|---|

| ドーパミン系 | D₂経路活性化(線条体・側坐核) | 動機づけ・集中力上昇 |

| オレキシン系 | 神経活動上昇(視床下部) | 持続的覚醒維持 |

| ノルアドレナリン系 | Locus coeruleus刺激 | 注意・警戒反応上昇 |

| 前頭前野(PFC) | 神経興奮の維持 | 認知・判断の安定化 |

この多層的な神経調整こそが、カフェインが「眠気を消す」だけでなく、

思考のクリアさや集中力の維持をもたらす理由です。

局所脳活動の変化 ― fMRI研究から

ヒトfMRI研究では、カフェイン摂取後に

視床・前帯状皮質・尾状核・前頭葉など覚醒関連領域のBOLD信号上昇が観察されています。

これは、アデノシン受容体遮断による神経活動・代謝の増大を反映すると考えられます。

一方で、睡眠制御に関わる前脳視索前野(VLPO)の活動は低下する傾向があります。

カフェインの効果限界と耐性形成

効果の頭打ち ― なぜ「慣れる」のか

カフェインを毎日摂っていると、「前より効かなくなった」「眠気が消えない」と感じることがあります。

これは単なる気のせいではなく、神経適応(neural adaptation)と呼ばれる現象です。

脳は恒常性を保つために、カフェインによるアデノシン受容体遮断が続くと、受容体数や感受性を増やす(アップレギュレーション)方向に反応します。

その結果、同じ量のカフェインではアデノシン信号の遮断が不十分になり、覚醒効果が弱まるのです。

受容体レベルの適応 ― A₁RとA₂ARの変化

カフェインが主要に作用するアデノシンA₁受容体(A₁R)とA₂A受容体(A₂AR)は、それぞれ異なる形で耐性に関与します。

- A₁R:長期的なカフェイン摂取で数が増える(受容体発現上昇)。

そのため、カフェインを切った際にアデノシンの結合量が急増し、眠気や頭痛を誘発。 - A₂AR:ドーパミンD₂経路と結合しており、

遮断状態が続くとD₂シグナルの過剰活性を防ぐために逆調節(desensitization)が起こる。

この2つの調整が、いわゆる「カフェイン耐性(caffeine tolerance)」の本質です。

神経ネットワークの再平衡

受容体レベルの変化は、最終的に神経ネットワーク全体に波及します。

長期摂取では、線条体・視床下部・前頭皮質の神経活動が再構成され、

「カフェインがないと通常の覚醒状態を保てない」状態になります。

Lazarusら(2011)は、マウスを2週間カフェイン投与したのち、

A₂A受容体結合量が上昇し、覚醒効果が低下することを報告しました。

これは人間における“効かなくなる”現象の分子モデルと考えられます。

リバウンド(離脱)現象

カフェインを急にやめると、多くの人が眠気・頭痛・集中力低下を経験します。

これは、遮断されていたアデノシン受容体が再び活性化し、

過剰な抑制信号が流れるためです。

離脱症状は通常24〜48時間で最大となり、

数日でアデノシン受容体の数が元に戻るにつれて改善します。

この過程は「アデノシンリバウンド(adenosine rebound)」と呼ばれています。

耐性と健康影響 ― 「慣れ」と「中毒」は別

耐性はあくまで生理的な適応反応であり、

医学的な“中毒”や“依存症”とは区別されます。

カフェイン離脱は一時的で可逆的。

また、摂取を2〜3日控えることで受容体数が自然に戻り、効果も再び現れます。

一方、過剰摂取(1日600 mg超)は慢性的な不眠・不安・動悸などを誘発する可能性があり、

EFSA(欧州食品安全機関)は安全摂取上限を「1日400 mg(成人)」と定めています。

実生活への応用と注意点

カフェインを「効かせる」タイミングとは

カフェインの覚醒効果は摂取後15〜60分でピークに達し、

血中濃度の半減期は3〜5時間(個人差あり)です。

この時間経過を踏まえると、目的に応じた摂取タイミングの最適化がポイントになります。

| 目的 | 摂取タイミング | 理由 |

|---|---|---|

| 朝の集中力を上げたい | 起床後30〜60分 | コルチゾール(覚醒ホルモン)が自然低下する時間帯に重なると効果的 |

| 昼の眠気を防ぎたい | 昼食後(13〜14時) | 昼下がりの体温低下・アデノシン上昇を打ち消す |

| 夜の睡眠を妨げたくない | 就寝6時間前以降は避ける | 血中濃度の残存で入眠潜時が延長する |

(Drake C et al., J Clin Sleep Med. 2013;9(11):1195–1200. より)

摂取量の目安と個人差

EFSA(欧州食品安全機関)は、成人の安全上限を1日400 mg(約コーヒー3〜4杯分)と定めています。

体重60 kgであれば、およそ 6 mg/kg が目安です。

一方で、妊婦や授乳中の女性では代謝が遅くなるため、200 mg/日以下が推奨されています。

また、カフェインの代謝酵素 CYP1A2 の遺伝的多型によって、

「効きやすい人」「効きにくい人」が存在します。

CYP1A2*1F型(低活性型)を持つ人は代謝が遅く、同量でも作用時間が長くなります。

これは「コーヒーを飲むと眠れない人」と「すぐ効かなくなる人」の違いの一因です。

( Cornelis MC et al., JAMA. 2006;295(10):1135–1141. )

カフェインの「効きすぎ」サイン

適量であれば集中力を高めますが、過剰摂取では自律神経が過剰に刺激され、以下のような症状が現れることがあります。

- 動悸・手の震え

- 不安感・焦燥感

- 胃の不快感・利尿過多

- 眠れない・中途覚醒

これらはカフェインの交感神経刺激作用や胃酸分泌促進作用によるもので、一過性ではありますが、摂取量のサインとして意識すべきです。

特にエナジードリンク+コーヒー併用は、知らぬ間に400 mgを超えることがあるため注意が必要です。

「効かせ方」と「休ませ方」のバランス

カフェインは、常用するほど受容体適応が起きやすくなります。効果を維持するためには、“オフ日”をつくるのが科学的に理にかなっています。

- 平日は朝だけ摂取、週末は控える

- 2〜3週間に一度「デカフェ期間」を設ける

これにより、アデノシン受容体の過剰発現がリセットされ、再び少量でしっかり効くようになります。

FAQ:よくある質問

Q1. コーヒーとエナジードリンク、どちらが効く?

A. 含有量でいえばエナジードリンクの方が高い場合がありますが、

覚醒効果の持続性はコーヒーの方が安定しています。糖質やタウリンとの相互作用が異なるためです。

Q2. カフェインは運動にも効果がある?

A. あります。カフェインは筋肉のカルシウム動員を促進し、

持久力を向上させることが報告されています(Spriet LL, 2014;)。

Q3. 「午後のコーヒー」で睡眠の質は下がる?

A. 個人差がありますが、就寝6時間以内の摂取で深睡眠時間が15〜20%短縮するという報告があります(Drake, 2013)。

まとめ

カフェインは、脳内の**アデノシン受容体(A₁・A₂A)**に“偽物”として結合し、

本来の眠気シグナルをブロックすることで覚醒を促します。

これは単なる刺激ではなく、神経ネットワーク全体を再構築する分子レベルの作用です。

一方で、摂り続けると受容体が増え、効果が薄れる「耐性」が生じます。

適度な“休カフェイン日”を設けることで再び感受性が戻り、

少量でもしっかりと効く状態を保てます。

効果的な摂取のポイントは次の3つです。

1️⃣ 朝・昼に目的をもって飲む(夜は避ける)

2️⃣ 成人は1日400 mg(コーヒー約3〜4杯)まで

3️⃣ 定期的に休むことで“効き続ける”

科学的に見れば、カフェインは「眠気を消す薬」ではなく、

脳のブレーキ信号(アデノシン)を一時的にミュートする調整因子です。

上手に使えば、集中・覚醒・作業効率のすべてを支える味方になります。